Mit dem ersten Lockdown am 16. März 2020 wurden auch die Golfanlagen geschlossen. Markus Fränkle ist Präsident des Golfclub Groß Kienitz im Süden von Berlin in unmittelbarer Nähe des neuen Flughafens. "In den ersten zwei Wochen des Lockdowns hatten wir noch eine Schneedecke auf dem Platz. Danach aber gingen die Diskussionen los", berichtet er auch in seiner Funktion als Geschäftsführer der Betreibergesellschaft dieser hochklassigen 27-Loch-Anlage, die vor fünf Jahren noch zum edlen Kreis der Bewerber für den Ryder Cup 2023 gezählt hat.

Was ist seither auf und mit den Golfanlagen des Landes geschehen? Ist es zu den von vielen befürchteten Schließungen und Insolvenzen gekommen? Mitnichten. Der große Kahlschlag ist ausgeblieben. Im Gegenteil: Trotz der ständigen Änderungen der Verordnungen, des steten Wechsels von Lockerungen und Verschärfungen der Maßnahmen ist der Golfsport in Deutschland ziemlich gut durch die Krise geschippert und manche sprechen sogar von einem Boom. Wie kann das sein?

»Die Schließungen waren komplett unnötig. Wir haben aufgrund der Einnahmenverluste staatliche Hilfen beantragt. Da ist aber kein Euro geflossen.

MARKUS FRÄNKLE, Präsident, Golfclub Groß Kienitz«

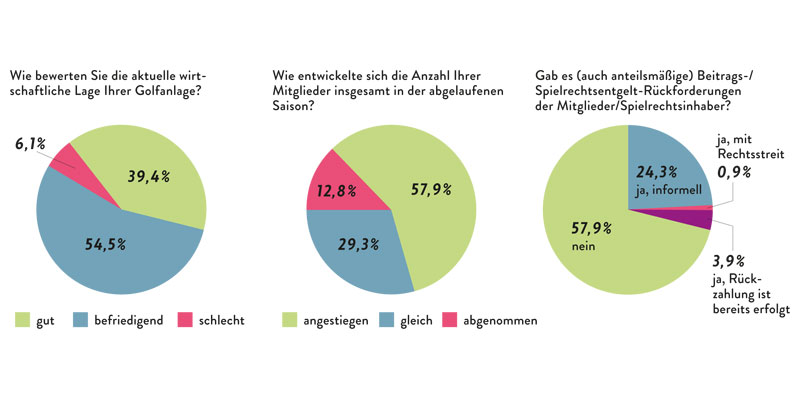

Der Golfsport ist während der Krise für alle Altersgruppen attraktiver geworden und somit ein wahrer Nutznießer des Umstands, dass uns viele lieb gewonnene Gewohnheiten und Beschäftigungen im Krisenmodus versagt wurden. Corona hat Golf zum Freizeitsport gemacht. Das bestätigt eine repräsentative Umfrage des DGV, an der sich 41,1 Prozent der deutschen Golfanlagen beteiligt haben. Demnach waren rund 80 Prozent mit der Saison 2020 zufrieden oder sogar sehr zufrieden und damit deutlich mehr als noch im Vorjahr. Rund 58 Prozent verzeichneten einen Mitgliederanstieg und gehen auch für 2021 von einer positiven Mitgliederentwicklung aus. Während die Einnahmen aus Turnieren und durch Sponsoren deutlich gesunken sind, gab es ein deutliches Plus bei den Mitgliedsbeiträgen, Spielgebühren, Schnupper-, Einsteiger- und Platzreifekursen.

Einen Hauptgrund sieht Fränkle darin, dass der Zeitbedarf um ein Drittel reduziert wurde. Den vielen Neueinsteigern kommt es natürlich entgegen, dass nur Zweier-Flights erlaubt sind. Ein Vierer-Flight mit einem kumulierten Handicap nördlich der 200 kann schließlich schnell dazu führen, dass die Fairways verstopft sind wie der Kölner Autobahnring zur Rushhour. Unterstützt wird dieser Effekt durch einige Bestimmungen des Hygienekonzepts. "Dass die Fahne nicht berührt werden darf, dass es keine Harken in den Bunkern gibt, dass in Zweier-Flights gespielt wird - all das hat die Spielzeit um ein Drittel reduziert. Die Leute benötigen für neun Löcher in der Regel nur noch eine Stunde und 40 Minuten. Das sorgt für deutlich mehr Spielspaß und wird super angenommen", sagt Fränkle, der aufgrund der guten Erfahrungen einiges davon auch nach der Pandemie beibehalten will.

Der Clubchef zählt nicht zu jenen, die gerne auf Traditionen verweisen und sich mit Neuem schwertun. Auch im Post-Corona-Zeitalter will er in den Bunkern keine Harken mehr auslegen. Wer eine schlechte Lage seines Balls vorfindet, darf sich den Ball dann eben im Bunker besserlegen. "Profis spielen auch immer unter perfekten Bedingungen. Warum sollten Amateure schlechtere Balllagen akzeptieren müssen?", argumentiert der 53-Jährige. Es spart schlicht Zeit. Zeit ist zur Währung für den Spaßfaktor geworden. Die DGV-Umfrage bläst ins gleiche Horn. 76,5 Prozent der Clubs wollen auch künftig an ihrem Startzeitensystem aus Coronazeiten festhalten.

Die Krise hat vieles vorangetrieben und wird nachhaltige Veränderungen bringen. Das Homeoffice wird in der Arbeitswelt größeren Raum bekommen. Zu Tagungen und Konferenzen werden nicht mehr alle aus allen Richtungen an einen Ort reisen, sondern ihren Laptop aufklappen und zur Begrüßung der Kollegen kurz in die Kamera winken. Die Natur ist zweifellos einer der Coronagewinner. Eine Krise aber wäre keine Krise, wenn sie trotz der aus der Not entstandenen Innovationen und Verbesserungen nicht auch zusätzliche Handicaps generieren würde. Dass die Clubhäuser und Club-Restaurants geschlossen blieben, hat nicht nur wirtschaftliche Einbußen zur Folge. "Die gesellschaftliche Komponente findet nicht statt. Es gibt keinerlei Clubleben mehr, keine Feste, keine Gastronomie. Turniere finden ohne Siegerehrung und ohne gemeinsames Essen statt und heißen jetzt Handicap-relevante Runden nach Startzeit", erklärt der Clubchef in Groß Kienitz. Davon sind alle anderen Clubs natürlich genauso betroffen und mancherorts waren die Mitglieder nicht so verständnisvoll wie in Groß Kienitz. Von den 2.100 Mitgliedern wollten nur drei ihre Beiträge anteilig zurückerstattet haben. "Ich habe ihnen erklärt, dass ich das unsolidarisch fände, und ihnen angeboten, ihre Mitgliedschaft aufzulösen. Am Ende ist eine Person ausgetreten."

So hat man in Groß Kienitz auch die Vision vom Ryder Cup noch nicht begraben. Aufgeschoben sei nicht aufgehoben, meint Fränkle. Die Baupläne für den Platz lägen immer noch in der Schublade. Durch die Eröffnung des BER-Flughafens hat man in puncto Infrastruktur ein mächtiges Pfund dazugewonnen. 75 Kilometer von Berlin entfernt sei der deutsche Kandidat Bad Saarow damals letztendlich an der Logistik gescheitert. Markus Fränkle kann sich durchaus vorstellen, seinen Hut für den Ryder Cup noch einmal in den Ring zu werfen. Wenn denn die Pandemie eines Tages nur noch Stoff für den Geschichtsunterricht ist.