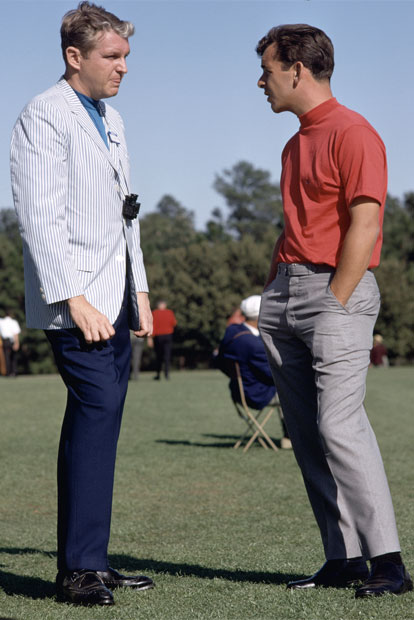

Während dieser am 17. November 1954 mit den Worten, was andere Menschen in der Poesie finden, fände er im Ballflug eines großartigen Drives, ins Profilager wechselt, beendet McCormack sein Jurastudium in Yale. Nach zwei Jahren in der US-Armee bekommt er schließlich 1957 seinen ersten Job in einer in Cleveland, Ohio, ansässigen Kanzlei mit Namen Arter & Hadden. Sein Jahresgehalt: 5.400 US-Dollar. Nebenbei gelingt es ihm, sich als Amateur für die offenen US-Meisterschaften 1958 zu qualifizieren. Es ist das letzte Mal, dass McCormack als aktiver Golfer auftritt. Nachdem er den Cut verpasst, beendet er mehr oder weniger offiziell seine Karriere. Wie sich schnell herausstellt, wird er dem Sport jedoch über die nächsten Jahrzehnte als prägende Figur erhalten bleiben. Der aufstrebende Palmer und der ambitionierte Jurist McCormack treffen sich kurze Zeit später eher zufällig bei den 1959 Carling Open in Cleveland wieder. Der Legende nach soll der junge Jurist dem aufstrebenden Palmer, der bereits auf einen Major-Sieg zurückblicken kann, berichtet haben, dass er plane, eine Firma zu gründen, die sich um die Belange professioneller Golfer kümmern wolle, eine Art externe Management-Agentur für die geschäftlichen Angelegenheiten also. Und er, Arnie, solle sein erster Klient sein. Palmer, durchaus selbst ein Mann mit dem Gespür für das Geschäft, steht sofort hinter der Idee und so beginnt eine Partnerschaft, die nie auf Papier geregelt werden soll. Jahre später bestätigt der erste TV-Star unter den Golfern diese Version in seinem Buch "A Golfer's Life": "Es gab keinen Vertrag zwischen uns, weil Mark sich darauf verlassen konnte, dass mein Wort galt und es kein Zurück von meiner Seite aus gab. […] Und das Gleiche galt auch für ihn. Die Geschichten, die kursieren, sind wahr. Wir haben unsere Geschäftsbeziehung nie formalisiert oder in vertraglicher Form festgehalten." IMG, die International Management Group, der Global Player des modernen Sportmarketings, erwächst also aus dem Ehrenwort zweier sich gewogener, des Zeitgeists gewahrer Männer.

»Die offizielle Golf-Weltrangliste sowie die im Tennis sind Erfindungen dieses umtriebigen Machers. Dazu kommen persönliche Spezialprojekte, in denen er etwa Papst Johannes Paul II. berät oder Margaret Thatcher eine öffentlichkeitswirksame Strategie entwirft.«

Und diese Zusammenkunft ist nur der glorreiche Anfang. Getreu dem Motto McCormacks "Sei der Beste, lerne das Geschäft und expandiere, indem du nutzt, was du bereits weißt" nimmt er bereits 1961 zwei weitere historische Giganten des Golfsports unter Vertrag. Den "Schwarzen Ritter" Gary Player und den "Goldenen Bären" Jack Nicklaus samt Logos und Erfolgen, die es zu versilbern gilt. Coca-Cola, Heinz Ketchup, Lincoln-Mercury, Chrysler-Dodge, Colgate, um nur ein paar zu nennen - aus Tausenden Dollar Zuwendung werden Zehntausende Dollar, dann Hunderttausende und innerhalb weniger Jahre steigen zahlreiche große Unternehmen, getrieben vom Boom der TV-Übertragungen, als Sponsoren bei den Golfturnieren ein. Zeitgleich werden persönliche Sponsorenverträge für Athleten salonfähig und treiben ihre Einkünfte abseits der Arenen in neue Höhen. Als Realist ist McCormack aber immer klar, dass er ohne den unvergleichlichen Erfolg der drei Golfer nie sein Imperium hätte auf bauen können, er nie der führende Kopf einer weltweit operierenden Sportmarketing-Agentur geworden wäre. Es sind nicht zuletzt die insgesamt 34 Siege bei Major-Turnieren, die den damaligen Erfolg ausmachen. Dessen ist sich McCormack immer bewusst und gibt es mehr als einmal zum Besten: "Hätten sie nur Runden in den 80ern geschossen, säße ich jetzt sicher nicht hier."

An der Stelle ließe sich nun ins Detail gehen, was Verhandlungsgeschick, Timing, die Verbindung aus Sport, Fernsehen und Unternehmen, Corporate-Marketing, die Strahlkraft der genannten großen drei angeht, die als Erstes von den anbrechenden Zeiten profitieren und bis heute ihren Legendenstatus zu großen Teilen ihrem Manager Mark Hume McCormack zu verdanken haben. Die Summe der Zahlen, die generiert werden, die statistische Entwicklung von Werbebudgets oder der tiefere Blick in die Verträge, das ist allerdings ein Thema für das "Manager Magazin". Fakt ist, dass der Golfsport IMG und McCormack irgendwann als Markt zu klein wird. Mark, ganz Entrepreneur, der zeit seines Lebens analog arbeiten wird und sein Imperium mit einem gelben Notizblock führt, wendet sich anderen Geschäftsfeldern zu: Tennis, Basketball, Baseball und Popstars: Pete Sampras, Charles Barkley, Derek Jeter und Kate Moss. Die offizielle Golf-Weltrangliste sowie die im Tennis sind Erfindungen dieses umtriebigen Machers. Dazu kommen persönliche Spezialprojekte, in denen er etwa Papst Johannes Paul II. berät oder Margaret Thatcher eine öffentlichkeitswirksame Strategie entwirft. Auch der erste Deal von Tiger Woods und Nike ist von ihm orchestriert. McCormack schreibt Bücher, von denen sich "What They Don't Teach You at Harvard Business School" 21 Wochen auf Platz eins der "New York Times"-Liste der bestverkauften Bücher hält.

McCormack, das lässt sich gefahrlos behaupten, ist der Geburtshelfer des Multimilliardenmarkts, Sport über die Leistung der Aktiven hinaus als Marke zu etablieren. Danach öffnet sich angetrieben von McCormacks Umtriebigkeit ein weites Feld, ein neues Feld der Vermarktungswertschöpfung. Das Interesse an Memorabilia, die teuren Fernsehrechte, Werbung, private Sponsorenverträge für die Athleten, Namenssponsoren von Stadien und Turnieren, Akademien zur Förderung des eigenen Nachwuchses, das Geld, das sich im Dunstkreis des professionellen Sports mittlerweile bewegt und das dieser generiert, dürfen auf diesen Moment zurückgeführt werden, als er und Arnold Palmer sich die Hand geben. Es ist, so sollte man wohl konstatieren, ein für die Entwicklung bis heute epochemachendes Ereignis. Bis dahin nämlich werden Athleten lediglich mit kleinen Zuwendungen wie Uhren oder einer besseren Aufwandsentschädigung bedacht.

Und nicht zuletzt lässt sich die Tragweite der Visionen McCormacks mit folgendem Bonmot und augenzwinkernd zusammenfassen: Seit den frühen 2000er-Jahren, lange nach der aktiven Karriere Arnold Palmers, erscheint ein Getränk gemixt aus Limonade und Eistee auf dem US-Markt, der Name: Arnold Palmer.